Un piccolo borgo sopravvissuto a incursioni turche, guerre e terremoti che, sfidando il tempo, ci svela il suo passato che sta pian piano scomparendo

Su un colle a sud di Dornberk, dove si incontrano i confini tra il Carso e la valle del fiume Vipava, si trova il piccolo paese di Tabor. Lasciato l'abitato di Dornberk, saliamo la strada panoramica in salita che conduce a Tabor. Qui troviamo un bel cartello che ci dà il benvenuto nel paese. Il borgo ha origini antichissime. Durante gli scavi archeologici condotti nel tempo, sono state rinvenute alcune monete e pochi altri reperti di epoca romana, a testimonianza di un insediamento già presente in quell'area in epoca antica. Nel XI secolo venne eretto un castello su questa altura come difesa dall'Impero ottomano, che in quell'epoca effettuava numerose incursioni nel territorio. Il castello viene citato ufficialmente in un documento del 1086, nel quale si attesta la donazione di una casa, situata presso la riva del fiume Vipava e ai piedi del castello, a un monastero oggi non più esistente. Si può quindi dedurre che il castello sia di epoca anteriore, sebbene non esistano documenti che ne attestino l'anno esatto di costruzione. Al castello furono successivamente aggiunte delle mura difensive e cinque torri di guardia. Oggi sono ancora visibili parte delle mura, due torri e l'entrata sud.

La salita che porta al paese

Un tratto delle mura del castello ancora visibili

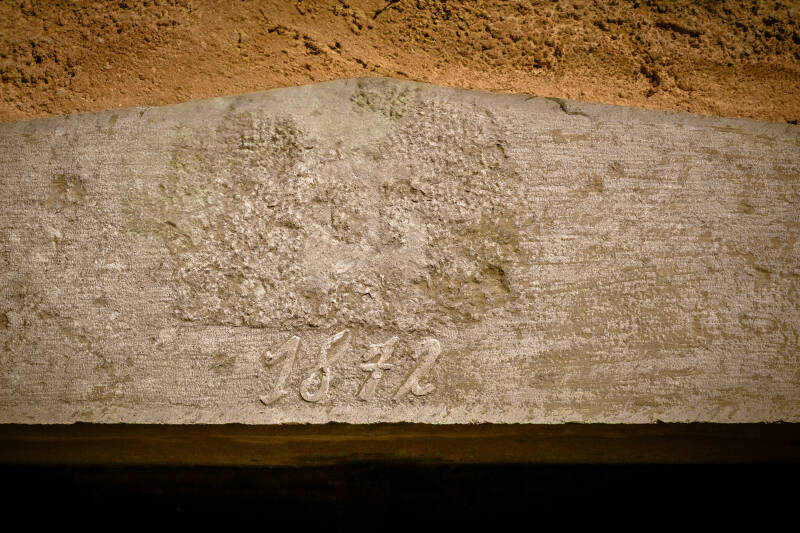

Dal XV al XVIII secolo il castello fu di proprietà della famiglia (di origini toscane) dei conti Rabatta. Con la morte dell'ultimo discendente dei Rabatta, Filippo, avvenuta il 12 settembre 1794, il fortilizio passò ai conti Coronini Cromberg. Questi ultimi non si presero cura del castello, sia perché, terminata l'epoca feudale, risultava oneroso sostenerne le spese di mantenimento, sia perché possedevano già più della metà della contea di Gorizia. Fu questo il momento che segnò l'inizio del declino del castello. La cappella del castello continuò ad essere utilizzata saltuariamente, con l'ultimo battesimo registrato nel 1833. Tra il 1840 e il 1860, il complesso fu trasformato in cava di pietra. I blocchi estratti servirono per edificare le abitazioni che ampliarono il borgo di Tabor e per avviare la costruzione del grande mulino di Vipava. La struttura rimanente venne demolita per il timore di crolli sulle case circostanti. Il colpo di grazia fu inferto dal terremoto del 1873 che, pur avendo l'epicentro nel Bellunese, fu così violento da provocare danni fino a questa zona. L'aspetto di Tabor durante il periodo in cui il castello era ancora integro ci è noto grazie a un unico disegno a china realizzato nel 1752 dal cartografo e ingegnere Giovanni Antonio Capellaris.

Il disegno di Capellaris del 1752

Altri resti del castello inglobati nelle nuove abitazioni

Oggi nel paese le testimonianze del periodo medievale, pur non essendo numerose, conservano un notevole valore storico. La planimetria è rimasta pressoché invariata. Le case, chiamate dagli abitanti "hašče", e le strade, dette "gase", nonostante i restauri, occupano ancora le medesime posizioni di secoli fa. All'ingresso del paese si può vedere un'edicola religiosa a colonna con nicchie vuote, risalente al 1894 dedicata a Maria Ausiliatrice. Poco distante, percorrendo una stradina in salita, si trova un antico pozzo i cui bordi conservano ancora i solchi lasciati dalle corde. Segni profondi nella pietra, l'unica fonte d'acqua del paese, che testimoniano la considerevole quantità d'acqua che ne è stata attinta nel corso dei secoli.

Durante la Prima Guerra Mondiale, il paese subì gravissimi danni. Il 2 dicembre 1916, un'incursione aerea dell'esercito italiano con l'intento di colpire le posizioni austriache, si trasformò in una devastante distruzione di molte abitazioni. Nel periodo immediatamente successivo alla guerra, sotto il dominio italiano, iniziò la ricostruzione del paese, che fu dotato di un acquedotto destinato al bestiame.

Nel maggio del 1944, il borgo fu incendiato dai tedeschi, che causarono la morte di sette abitanti. In ricordo di questo fatto, accanto al pozzo i paesani posarono una targa con su scritto: "Dal sangue che scorre su queste pietre è sbocciato il fiore della libertà". Al termine del conflitto, fu necessaria un'ulteriore opera di ricostruzione. Molti materiali da costruzione furono importati dall'Italia; tuttavia, sfortunatamente, una parte consistente di reperti di interesse storico e archeologico fu spedita in Italia, di cui si persero poi le tracce.

La "kalona" l'uscita sud risalente al medioevo

I solchi delle corde sul bordo del pozzo.

Anche il terremoto del 1976 (che distrusse il Friuli) fece segnare ingenti danni al borgo.

Aggiungi commento

Commenti